Nachtrag zur Adventszeit – Herrnhuter Stern

Beim weihnachtlichen Stöbern im Internet stoße ich auf einen Artikel von J. Böhm1, der ein Derive-Programm zum Zeichnen des Herrnhuter Sterns beschreibt. Für mich ein Anlass, dasselbe mit Maple zu versuchen, der Software, die ich als Mathematik-Programm benutze. Dieser Versuch dauerte länger als geplant – ich hatte lange nicht mehr mit dem Maple-System gearbeitet und vieles vergessen.

Zunächst lernte ich, dass der Rumpfkörper des Sterns ein archimedischer Körper ist, also ein konvexer Vielflächner, dessen Seitenflächen regelmäßige Vielecke sind und dessen Ecken sich zueinander gleich verhalten. Der Rumpfkörper des Herrnhuter Sterns ist ein Rhombenkuboktaeder. Seine Oberfläche besteht aus 18 Quadraten und 8 gleichseitigen Dreiecken. Jeweils drei Quadrate und ein Dreieck bilden eine Raumecke, und jeweils 8 Kanten sind Kanten eines regelmäßigen Achtecks. Insgesamt gibt es sechs dieser Achtecke. Die Zacken des Sterns entstehen, indem man auf jeder Seitenfläche des Rumpfkörpers eine gerade Pyramide errichtet, insgesamt also 18 quadratische Pyramiden und 8 Pyramiden mit der Grundfläche eines gleichseitigen Dreiecks.

Zunächst lernte ich, dass der Rumpfkörper des Sterns ein archimedischer Körper ist, also ein konvexer Vielflächner, dessen Seitenflächen regelmäßige Vielecke sind und dessen Ecken sich zueinander gleich verhalten. Der Rumpfkörper des Herrnhuter Sterns ist ein Rhombenkuboktaeder. Seine Oberfläche besteht aus 18 Quadraten und 8 gleichseitigen Dreiecken. Jeweils drei Quadrate und ein Dreieck bilden eine Raumecke, und jeweils 8 Kanten sind Kanten eines regelmäßigen Achtecks. Insgesamt gibt es sechs dieser Achtecke. Die Zacken des Sterns entstehen, indem man auf jeder Seitenfläche des Rumpfkörpers eine gerade Pyramide errichtet, insgesamt also 18 quadratische Pyramiden und 8 Pyramiden mit der Grundfläche eines gleichseitigen Dreiecks.

Zum Zeichnen der Pyramiden benötigt man die Koordinaten der Eckpunkte des Rumpfkörpers – sie bilden die 18 Quadrate und 8 Dreiecke der Pyramiden-Grundfläche – und die Koordinaten der jeweiligen Pyramidenspitze. Da der Rhombenkuboktaeder zu jeder seiner Mittelachsen drehsymmetrisch ist, genügt es, die Eckpunktkoordinaten einer Seitenfläche zu ermitteln und diese Koordinaten einer Drehung um die passende Achse zu unterwerfen. Um die Koordinaten der jeweiligen Pyramidenspitze zu erzeugen, errichten wir über dem Mittelpunkt der Seitenfläche die Flächennormale. Diese Gerade bringen wir zum Schnitt mit einer Kugel von frei wählbarem Radius. Die Abbildung zeigt die Zeichnung, das Foto einen realen Herrnhuter Stern. Mehr zur Rechnung und zum Programmcode.

Zum Zeichnen der Pyramiden benötigt man die Koordinaten der Eckpunkte des Rumpfkörpers – sie bilden die 18 Quadrate und 8 Dreiecke der Pyramiden-Grundfläche – und die Koordinaten der jeweiligen Pyramidenspitze. Da der Rhombenkuboktaeder zu jeder seiner Mittelachsen drehsymmetrisch ist, genügt es, die Eckpunktkoordinaten einer Seitenfläche zu ermitteln und diese Koordinaten einer Drehung um die passende Achse zu unterwerfen. Um die Koordinaten der jeweiligen Pyramidenspitze zu erzeugen, errichten wir über dem Mittelpunkt der Seitenfläche die Flächennormale. Diese Gerade bringen wir zum Schnitt mit einer Kugel von frei wählbarem Radius. Die Abbildung zeigt die Zeichnung, das Foto einen realen Herrnhuter Stern. Mehr zur Rechnung und zum Programmcode.

1 Josef Böhm, Der Herrnhuter Stern, nojo.boehm@pgv.at

Loop-Antenne für ELF-Signale

Es ging um den Nachweis elektromagnetischer Wellen sehr niedriger Frequenz (engl. ELF: Extremly Low Frequency) mit einer magnetischen Antenne, in meinem Fall um den Nachweis der Schumann-Resonanzen bei 8, 16, 21, … Hz – bisher leider ohne Erfolg. Trotzdem einige Bemerkungen dazu:

Magnetische Antennen arbeiten nach dem Faradayschen Induktionsgesetz: Sie bestehen aus einer Leiterschleife (daher »Loop«-Antenne), in der das sich zeitlich ändernde Magnetfeld der Welle eine Spannung induziert. Die Spannung folgt dem Takt der Feldstärke des Magnetfeldes. Meine Antenne besteht aus Kupferdraht, der 600 Mal um einen quadratischen Holzrahmen mit der Seitenlänge ein Meter gewickelt ist (Abbildung 1). Das sind 600 hintereinander geschaltete Leiterschleifen, deren Spannungen sich addieren.

Abbildung 1 Foto der Antenne. Der Holzrahmen

Abbildung 1 Foto der Antenne. Der Holzrahmen

hat eine Seitenlänge vom 1 m. An seiner

Außenseite ist der Kabelkanal (in grauer Farbe)

zu erkennen, in dem die 600 Windungen des

Antennendrahts untergebracht sind.

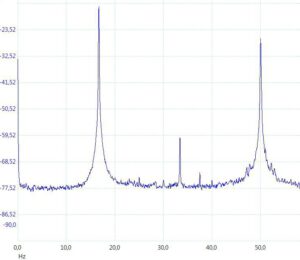

Das Signal aus der Summe der Spannungen wird mit Hilfe einer schnellen Fourier-Transformation (FFT) nach Frequenzen sortiert und als »Spektrum« auf dem Bildschirm eines PC dargestellt. In dieser Darstellung sollten sich die Schumann-Resonanzen als etwa 4 Hz breite Buckel (»Peaks«) zeigen. Das ist leider nicht der Fall (Abbildung 2). Es sind Linien bei 16,7 Hz, 33,3 Hz (Bahnstrom und Oberwelle) und 50 Hz (Energie-Versorgungsnetz) deutlich sichtbar, aber keine Peaks bei 8, 16 und 21 Hz – das heißt, keine Schumann-Resonanzen. Offenbar war bei meinen Messungen (in unmittelbarer Nähe des Hauses) der Pegel des Umgebungsrauschens zu hoch, um die Schumann-Signale aus diesem Rauschen herauszufiltern.

Abbildung 2 Spektrum des Antennenrauschens meiner Loop

Abbildung 2 Spektrum des Antennenrauschens meiner Loop

für Frequenzen unterhalb 50 Hz. Es sind Linien bei 16,7 Hz, 33,3 Hz

(Bahnstrom und Oberwelle) und 50 Hz (Energie-Versorgungsnetz)

deutlich sichtbar, aber keine Schumann-Resonanzen.

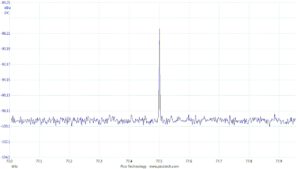

Dass die Antenne bei ausreichend starken Signalen richtig arbeitet, zeigt ein Ausschnitt des Spektrums bei höheren Frequenzen: Das Signal des Zeitzeichen-Senders DCF77 bei 77,5 kHz wird deutlich empfangen (Abbildung 3).

Abbildung 3 Ausschnitt aus dem Empfangsspektrum der Loop

Abbildung 3 Ausschnitt aus dem Empfangsspektrum der Loop

für Frequenzen im Bereich Kilohertz. Die Linie bei 77,5 kHz

ist das Signal des Zeitzeichen-Senders DCF77.

Obwohl ich keine Schumann-Resonanzen nachzuweisen konnte, hier einige Überlegungen zur Theorie der magnetischen Antenne und deren Konstruktion.

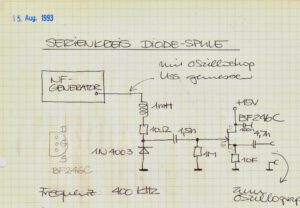

Auf dem Weg ins Chaos

Das Chaos – gemeint ist das Chaos in der Physik – hat mich schon vor Jahren fasziniert: Ein Eintrag in meinem Protokollbuch aus dem Jahr 1993 (Abbildung 1) zeigt einen elektromagnetischen Schwingkreis, der eine Diode als nichtlineares Element enthält. An dem wollte ich die Periodenverdopplung studieren, die dem Chaos vorausgeht. Offenbar ohne Erfolg, denn weitere Einträge fehlen. Das seltsame Verhalten nichtlinearer Schwingungen, die Periodenverdopplung, hatte der US-amerikanische Physiker Mitchell J. Feigenbaum¹ vorhergesagt.

– gemeint ist das Chaos in der Physik – hat mich schon vor Jahren fasziniert: Ein Eintrag in meinem Protokollbuch aus dem Jahr 1993 (Abbildung 1) zeigt einen elektromagnetischen Schwingkreis, der eine Diode als nichtlineares Element enthält. An dem wollte ich die Periodenverdopplung studieren, die dem Chaos vorausgeht. Offenbar ohne Erfolg, denn weitere Einträge fehlen. Das seltsame Verhalten nichtlinearer Schwingungen, die Periodenverdopplung, hatte der US-amerikanische Physiker Mitchell J. Feigenbaum¹ vorhergesagt.

Abbildung 1 Vor 30 Jahren schon einmal versucht, zum Chaos

vorzudringen (ohne Erfolg): Eintrag ins Protokollbuch vom 15.08.1993.

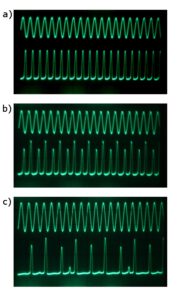

Jetzt ein neuer Versuch – Versuch im wahrsten Sinn des Wortes. Mein Schwingkreis bestand dieses Mal aus einem 100 Ohm-Widerstand , einer Spule mit der Induktivität 8,2 mH und der Diode 1N4007, betrieben bei der Frequenz 100 kHz. Den Weg zum Chaos beschreitet man, indem man die am Kreis anliegende Spannung U fortlaufend erhöht. Das tat ich – in kleinen Schritten – und beobachtete dabei die Spannung über der Diode. Ihre Periode verdoppelte sich tatsächlich mehrmals, wie von Feigenbaum vorhergesagt (untere Oszillogramme in den Abbildungen 2).

Jetzt ein neuer Versuch – Versuch im wahrsten Sinn des Wortes. Mein Schwingkreis bestand dieses Mal aus einem 100 Ohm-Widerstand , einer Spule mit der Induktivität 8,2 mH und der Diode 1N4007, betrieben bei der Frequenz 100 kHz. Den Weg zum Chaos beschreitet man, indem man die am Kreis anliegende Spannung U fortlaufend erhöht. Das tat ich – in kleinen Schritten – und beobachtete dabei die Spannung über der Diode. Ihre Periode verdoppelte sich tatsächlich mehrmals, wie von Feigenbaum vorhergesagt (untere Oszillogramme in den Abbildungen 2).

Die Spannungsschwellen US für Periodenverdopplung lieferten auch einen sinnvollen Wert für den ersten Feigenbaum-Quotienten, nämlich δ1 = 4,62 ± 1,14. (δ ist das Verhältnis der Differenzen zwischen den Spannungsschwellen zweier aufeinanderfolgender Periodenverdopplungen). Mehr zum Experiment.

1 M. J. Feigenbaum, J. Stat. Phys. 19, 25 (1978), und M. J. Feigenbaum, J. Stat. Phys. 21, 665 (1978).

Abbildung 2 Periodenverdopplung der Spannung über der Diode (jeweils unteres Oszillogramm): a) eine Periode, b) zwei Perioden, c) vier Perioden.

»Spectroscopy of Light Nuclei…« – Kernphysik vor fünfzig Jahren

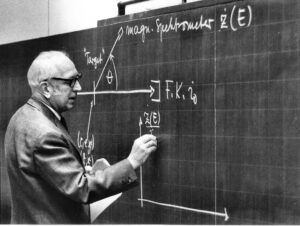

In meinem ersten Beruf war ich Physiker und in der Forschung tätig. Ich arbeitete in einer Gruppe von Wissenschaftlern am Institut für Kernphysik der Technischen Hochschule (heute »Technische Universität«) Darmstadt. Unser Forschungsgebiet war die Streuung von Elektronen an Atomkernen. Die Elektronen lieferte der Elektronen-Linearbeschleuniger (»Dalinac«) des Instituts. Ein ehemaliger Teamkollege erinnerte mich kürzlich an einen wissenschaftlichen Artikel¹, den ich seinerzeit geschrieben hatte – vor genau fünfzig Jahren. Er zitiert ihn in einer seiner eigenen Arbeiten². Mein Artikel war ein Review, das heißt, eine Zusammenfassung von damals vorliegenden Forschungsergebnissen. Die meisten stammten aus dem Darmstädter Institut. Angeleitet und wissenschaftlich betreut wurden wir vom Direktor des Instituts, Professor Peter Brix.

Ich habe der Forschung den Rücken gekehrt, mein Kollege ist ihr treu geblieben. Er lehrt heute an der Universität Mainz und betreibt weiterhin Elektronenstreuung – mit wesentlich modernerem Equipment als damals. Peter Brix, unser akademischer Lehrer verbindet uns. Ich verdanke ihm meine Begeisterung für Physik, auch wenn ich sie später auf niedrigerem als Hochschulniveau betrieben habe. Er sollte deshalb nicht in Vergessenheit geraten: Das Foto zeigt Peter Brix bei einem Vortrag über Elektronenstreuung – beachte seinen makellosen Tafelanschrieb.

Ich persönlich erinnere mich mit Dankbarkeit an die Zeit in Darmstadt. Die Arbeit am Institut für Kernphysik gehört zu den angenehmsten beruflichen Erfahrungen, auf die ich zurückblicke – sowohl in wissenschaftlicher als auch menschlicher Hinsicht.

1 H. Theissen: »Spectroscopy of Light Nuclei by Low Energy (< 70 MeV) Inelastic Electron Scattering«, Springer Tracs in Modern Physics, Vol. 65 (1972)

2 S. Kegel et al.: »Measurement of the α-particle monopole transition form factor challenges theory: a low-energy puzzle for nuclear forces?«. Wann und in welcher Fachzeitschrift der Artikel erschienen ist, weiß ich nicht. Der ehemalige Teamkollege, jetzt an der Universität Mainz, ist Professor Th. Walcher, einer der Autoren dieses Artikels

Helmholtz-Resonator

Was haben eine Flasche und eine Geige gemeinsam? Antwort: es sind beides Helmholtz-Resonatoren und damit physikalisch interessante Geräte. Sie erzeugen oder verstärken Schallschwingungen. Bei der Flasche schwingt die Luft im Flaschenhals. Den Ton erzeugen wir, indem wir seitlich über die Öffnung blasen. Bei der Geige gerät die Luft im Bereich der f-Löcher durch die Saitenschwingung in Bewegung. Das führt, vor allem bei den tiefen Geigentönen, zur Verstärkung des abgestrahlten Schalls. In beiden Fällen spielt Luft die entscheidende Rolle. Die physikalische Erklärung dazu lieferte als erster der Physiker Hermann von Helmholtz. Als Resonator bezeichnet man ein Gerät, das man zum Schwingen bringt, wenn man es mit der »richtigen« Frequenz (der »Resonanzfrequenz«) anregt.

Ein Helmholtz-Resonator besteht aus einem Hohlraum mit starren Wänden, der eine kleine Röhre als Öffnung besitzt. Schall entsteht, wenn Luft in Schwingung versetzt wird und die so erzeugten Dichteschwankungen sich ausbreiten. In unserem Fall schwingt die Luft in der Röhre des Resonators. Man kann sie als Masse auffassen, die an eine Feder gekoppelt ist. Als Feder wirkt die Luft im Hohlraum des Resonators. Sie ist eine Art Polster, erzeugt bei Kompression einen Druck und bei Expansion einen Sog, dem die Luft in der Röhre ausgesetzt ist. Dadurch wird diese hin und her bewegt. Über eigene Versuche mit Flasche und Geige hier ein ausführlicher Bericht.

Tod dem (Geigen-)Wolf

Beim Stöbern im Netz stoße ich auf das Stichwort »Wolfston«. Das Thema gibt leider nichts her für physikalische (Hobby-)Experimente, dazu benötigt man professionelles Equipment. Ich finde es aber interessant. Also schaue ich nach, was die Literatur zum »Wolf« zu sagen hat. Dabei ist einiges hängen geblieben, vielleicht ist es auch für Andere von Interesse.

Ein »Wolf« ist der jaulende, flatterhafte Ton, den eine Geige, ein Cello oder ein anderes Saiteninstrument beim Spielen einer bestimmten Note erzeugt. Er entsteht, so liest man, wenn der Korpus des Instruments in Resonanz mitschwingt und eine Schwebung mit dem gespielten Ton hervorruft. Der Resonanzkörper ist für ein Saiteninstrument unerlässlich: Eine gestrichene oder gezupfte Saite wäre ohne ihn nicht hörbar. Mehr über die Korpusresonanzen einer Geige hier.

Eine Geige wird offenbar nur selten von einem Wolf befallen, bei einem Cello aber stört er. Man unterdrückt ihn, indem man auf dem Teil der Saite zwischen Steg und Saitenhalter (der »Nachlänge« der Saite) eine kleine Zusatzmasse anbringt. Sie wiegt einige Gramm und besteht beispielsweise aus einem Metallröhrchen, das innen mit einer Gummi-Manschette ausgekleidet ist und mit einer Schraube auf der Nachlänge befestigt wird (Foto). Das winzige Gebilde hat den Namen »Wolftöter«, weniger gewalttätig klingt »Wolfstimmer«.

Aus der Literatur entnehme ich, dass der Wolfstimmer im Prinzip ein raffiniert abgestimmter mechanischer Schwingungstilger ist (engl. »Tuned Mass Damper«). Dieses rein theoretische Objekt hat mit dem Metallröhrchen auf der Saiten-Nachlänge zunächst nichts zu tun. Ein mechanischer Schwingungstilger besteht aus zwei Massen, einer größeren und einer kleineren. Die größere ist die der »Struktur«, deren Bewegung (»Schwingung«) gedämpft werden soll. Die kleinere Masse ist der Dämpfer oder »Tilger«. Struktur und Tilger sind durch eine Schraubenfeder elastisch gekoppelt und schwingen mit fast gleicher Frequenz. Parallel zur Schraubenfeder wirkt ein Dämpfungszylinder, dessen Dämpfungsgrad so eingestellt wird, dass die Schwingungsamplitude der Struktur stark vermindert wird: Ihre Resonanzkurve hat statt des üblichen Peaks ein flaches Dach niedriger Höhe, oft mit einer kleinen Einsattelung. Der Zwei-Massen-Schwingungstilger ist ein interessantes Thema der Schwingungslehre. Ich habe ihn einmal Schritt für Schritt durchgerechnet. Hier mehr darüber.

Aus der Literatur entnehme ich, dass der Wolfstimmer im Prinzip ein raffiniert abgestimmter mechanischer Schwingungstilger ist (engl. »Tuned Mass Damper«). Dieses rein theoretische Objekt hat mit dem Metallröhrchen auf der Saiten-Nachlänge zunächst nichts zu tun. Ein mechanischer Schwingungstilger besteht aus zwei Massen, einer größeren und einer kleineren. Die größere ist die der »Struktur«, deren Bewegung (»Schwingung«) gedämpft werden soll. Die kleinere Masse ist der Dämpfer oder »Tilger«. Struktur und Tilger sind durch eine Schraubenfeder elastisch gekoppelt und schwingen mit fast gleicher Frequenz. Parallel zur Schraubenfeder wirkt ein Dämpfungszylinder, dessen Dämpfungsgrad so eingestellt wird, dass die Schwingungsamplitude der Struktur stark vermindert wird: Ihre Resonanzkurve hat statt des üblichen Peaks ein flaches Dach niedriger Höhe, oft mit einer kleinen Einsattelung. Der Zwei-Massen-Schwingungstilger ist ein interessantes Thema der Schwingungslehre. Ich habe ihn einmal Schritt für Schritt durchgerechnet. Hier mehr darüber.

Inwiefern das Prinzip des Schwingungstilgers bei einem Saiteninstrument zur Anwendung kommt, ist in einem Artikel von Gidion1 erläutert. Soweit ich diesen verstanden habe, verscheucht man den Wolf wie folgt: Man erzeugt beim Spielen des zum Wolf neigenden Tons eine weitere Schwingung, deren Frequenz nur wenige Hertz neben der Wolfsresonanz liegt (der Korpusresonanz, die beim Wolf mitschwingt). Dazu stimmt man die Nachlänge der Saite, auf der sich der Wolfstimmer befindet, auf diese Frequenz ab. Bei einer Geige haben die zum Wolf tendierenden Resonanzen Frequenzen zwischen 450 und 550 Hz. Der Wolfstimmer ist in der Regel auf der Nachlänge der G-Saite angebracht. Die Saite selbst schwingt mit der Grundfrequenz 196 Hz. Ihre Nachlänge beträgt etwa 1/6 der Saitenlänge und schwingt daher mit sechsfach höherer Frequenz. Das sind 1176 Hz (und damit zwei Oktaven und eine Quinte höher als 196 Hz, denn 196×22×(3/2) Hz = 1176 Hz). Der Wolfstimmer senkt diese (Resonanz-)Frequenz beträchtlich, so dass man so in den Bereich um 500 Hz gelangt. Mit etwas Glück trifft man die Frequenz, die den Wolf dämpft.

Ein Beispiel dafür liefert Schleske2: Er regt die Korpusschwingungen einer Geige durch seitliches Klopfen gegen den Steg an, misst deren Intensität und zerlegt das registrierte Signal nach Fourier. Das Spektrum zeigt zwei Peaks bei etwa 430 und 510 Hz, einmal ohne, das andere Mal mit Wolfdämpfer. (Die ebenfalls sichtbaren Resonanzen oberhalb 1000 Hz interessieren hier nicht.) Deutlich erkennbar ist: Der 510-Hz-Peak wird im Bereich seines Schwerpunkts durch den Dämpfer scharfkantig3 »aufgeschlitzt«. Die Intensität geht an dieser Stelle um etwa zwei Zehnerpotenzen (–20 dB) zurück. Die Absenkung der Resonanzfrequenz einer schwingenden Saite durch die fast punktförmige Masse des Wolfstimmers ist ein weiteres physikalisches Phänomen, mehr darüber hier.

Bemerkungen zum Foto: (1) Der Wolfstimmer auf der G-Saite meiner Geige ist eigentlich überflüssig, er sitzt dort nur des Fotos wegen. (2) Erst vor kurzem ist mir aufgefallen: die Nachlänge der Saiten ist kürzer als normal. Ich habe das Instrument vor Jahren als leicht beschädigte, aber wieder instandgesetzte Geige gekauft. Bei der Reparatur wurde vermutlich der Saitenhalter einer Bratsche eingebaut.

1 Gidion, G.: Akustische Resonatoren zur Analyse und Kontrolle von Schwingungsfähigen Systemen am Beispiel von Streichinstrumenten und Dielektrischen Elastomeraktoren, https://publishup.uni-potsdam.de › index › index › docId

2 Schleske, M.: Auf Wolftonjagd, Auszug aus: Handbuch Geigenakustik der website www.schleske.de (2003)

3 Die Kurve erinnert an den Frequenzgang eines Notch-Filters (Elektrotechnik).