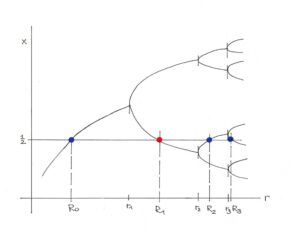

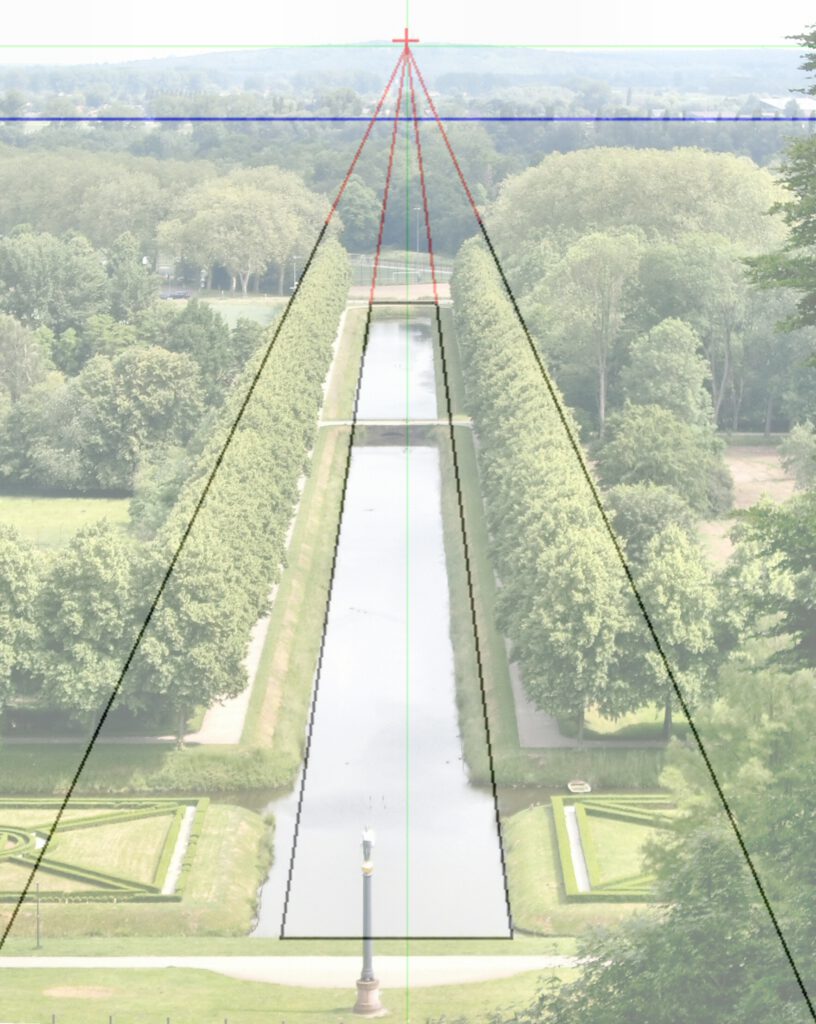

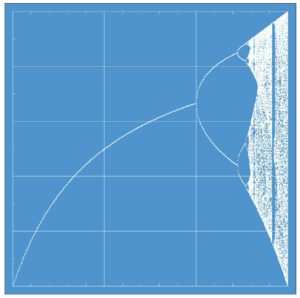

Die Feigenbaumkonstante ist eine universale Konstante der mathematischen Logistik. Ihr „Entdecker“ und Namensgeber ist der US-amerikanische Physiker Mitchell Jay Feigenbaum. Es geht um das Verhalten der Iterationen xn+1 = fr(xn) der logistischen Funktion fr(xn) = rxn(1 – xn). Der Verlauf der Grenzwerte von xn+1 = fr(xn) für n→unendlich, aufgetragen in Abhängigkeit des Parameters r, heißt Bahn der logistischen Funktion. Abbildung 1 zeigt diese Bahn für 1 < r < 4. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass sie an der Stelle r = 3 in zwei Gabelzinken aufspaltet und diese Aufspaltung (Bifurkation) sich bei höheren Werten von r mehrmals fortsetzt. Bei jeder Gabelung verdoppelt sich die Anzahl der Äste (Perioden) der Bahn und die Bifurkationsstellen rücken näher aufeinander zu. Bei etwa r = 3,56 geht die Bahn in ein Gebiet über, in dem sie viele unregelmäßige Werte annimmt. Dieses ist das Gebiet des Chaos.

Abbildung 1: Bahn der logistischen Funktion im Intervall [1,4]. Die Bahn ist der Grenzwert der Iteration xn+1 = fr(xn) für n→unendlich. Er ist in y-Richtung aufgetragen. In x-Richtung steht als unabhängige Größe der Parameter r. Die Bahnwerte beginnen sich bei r = 3 in zwei Gabelzinken aufzuspalten. Diese Aufspaltung (Bifurkation) erfolgt danach mehrmals – bis bei etwa r = 3,56 das Chaos erreicht wird.

Die Werte ri der ersten Bifurkationsstellen sind in Tabelle 1 in Spalte 2 aufgeführt. Für i→unendlich streben sie gegen einen Grenzwert, der Feigenbaumpunkt heißt. Er liegt in etwa dort, wo das Chaos einsetzt. Die Feigenbaumkonstante δ hingegen ist der Grenzwert der Quotienten δi = (ri+1 – ri)/(ri+2 – ri+1) für i →unendlich. Spalte 3 der Tabelle 1 zeigt die Quotienten δi für i ≤ 5. Die Zahl δ4 = 4,6686…. kommt dem Grenzwert der Feigenbaumkonstante schon recht nahe.

Tabelle 1

=============================

i ri δi-1

————————————————————————————–

1 3,0000000 –

2 3,4494897 4,7514

3 3,5440903 4,6562

4 3,5644073 4,6683

5 3,5687594 4,6686

=============================

Der genaue Grenzwert δ lässt sich nur mit einem Näherungsverfahren bestimmen – eine mathematisch aufwändige Sache. Feigenbaum war genial: er benutzte einen einfachen Taschenrechner um ihren Wert zu berechnen. Wir nehmen dazu einen Computer zur Hand.

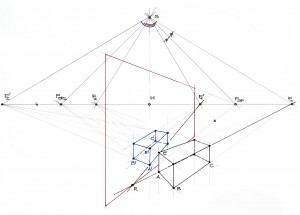

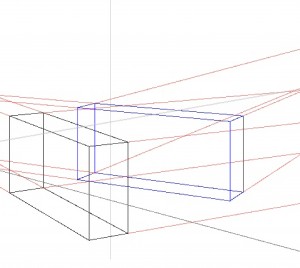

Abbildung 2: Schematische Skizze der Bahn. Die Bifurkationsstellen sind mit r1,r2,r3, … bezeichnet.

Zur Berechnung der Feigenbaumkonstanten benutzt man die Werte der superstabilen Stellen R1, R2, R3, … .

Das Näherungsverfahren benutzt die Tatsache, dass es zwischen zwei Bifurkationsstellen immer auch eine Stelle gibt, an denen die Iteration xn+1 = fr(xn) so genannte superstabile Fixpunkte besitzt. In Abbildung 2 sind diese Stellen mit R1,, R2, R3, … bezeichnet (die Bifurkationsstellen mit r1, r2, r3, …). Da die Werte der superstabilen Stellen zwischen jeweils zwei aufeinander folgenden Bifurkationsstellen eingeschlossen sind, haben beide Zahlenfolgen denselben Grenzwert. Zur Berechnung der Feigenbaumkonstante benutzt man die Werte der superstabilen Stellen R1,, R2, R3, … .

Tabelle 2

Näherungswerte für den Feigenbaumpunkt α (Spalte rN) und die Feigenbaumkonstante δ (Spalte deltaN1).

Mit n werden die Näherungsschritte gezählt, nr ist die Anzahl der Versuche, den superstabilen Punkt zu treffen

==============================================

n rN nr deltaN1

—————————————————————————————————————————————-

0 2,0000000000000 –

1 3,2360679774998 4,0000000000000

2 3,4985616993277 6 4,7089430135405

3 3,5546408627688 4 4,6807709980107

4 3,5666673798563 4 4,6629596111141

5 3,5692435316371 3 4,6684039259180

6 3,5697952937499 3 4,6689537409485

7 3,5699134654223 3 4,6691571814003

8 3,5699387742333 2 4,6691910032120

9 3,5699441946081 2 4,6691994611323

10 3,5699453554865 2 4,6692011701107

11 3,5699456041111 1 4,6692017591474

==============================================

Die Mathematik des Näherungsverfahrens – und insbesondere die Bedeutung der superstabilen Fixpunkte der Iteration xn+1 = fr(xn) – wird hier beschrieben. Das zugehörige (Java-)Computerprogramm ist nur wenige Zeilen lang. Seine numerische Genauigkeit beträgt etwa 10–14 . Mit dem Programm wurden die Näherungsschritte in Tabelle 2 berechnen. Der Literaturwert der Feigenbaumkonstante ist δ = 4,669201609102990… . Man erkennt, dass die Näherungen bis etwa n = 10 dem Literaturwert zustreben, danach sich aber von ihm weg bewegen.

Literatur:

M. J. Feigenbaum, J. Stat. Phys. 19, 25 (1978).

M. J. Feigenbaum, J. Stat. Phys. 219, 665 (1978).

D. Kartofelev: Nonlinear Dynamics, Lecture Notes #11, Feigenbaum’s Analysis of Period Doubling,

www.tud.ttu.ee/web/dmitri.kartofelev/YFX1560/LectureNotes_11.pdf.

J. H- Sylvester: Die logistische Abbildung, Das Feigenbaum-Szenario, Seminarvortrag,

www.math.uni-hamburg.de/home/lauterbach/scripts/seminar03/sylvester.

Hein-Otto Peitgen, Hartmut Jürgens und Dietmar Saupe: Fractals for the Classroom, New York, 1992, Band 2, S. 224 ff.

N. Grzech: Die logistische Gleichung als ein Beispiel für chaotische Prozesse in der Physik, Examensarbeit, Universität Rostock,

www.wsf.uni-rostock.de/examensarbeit.pdf.